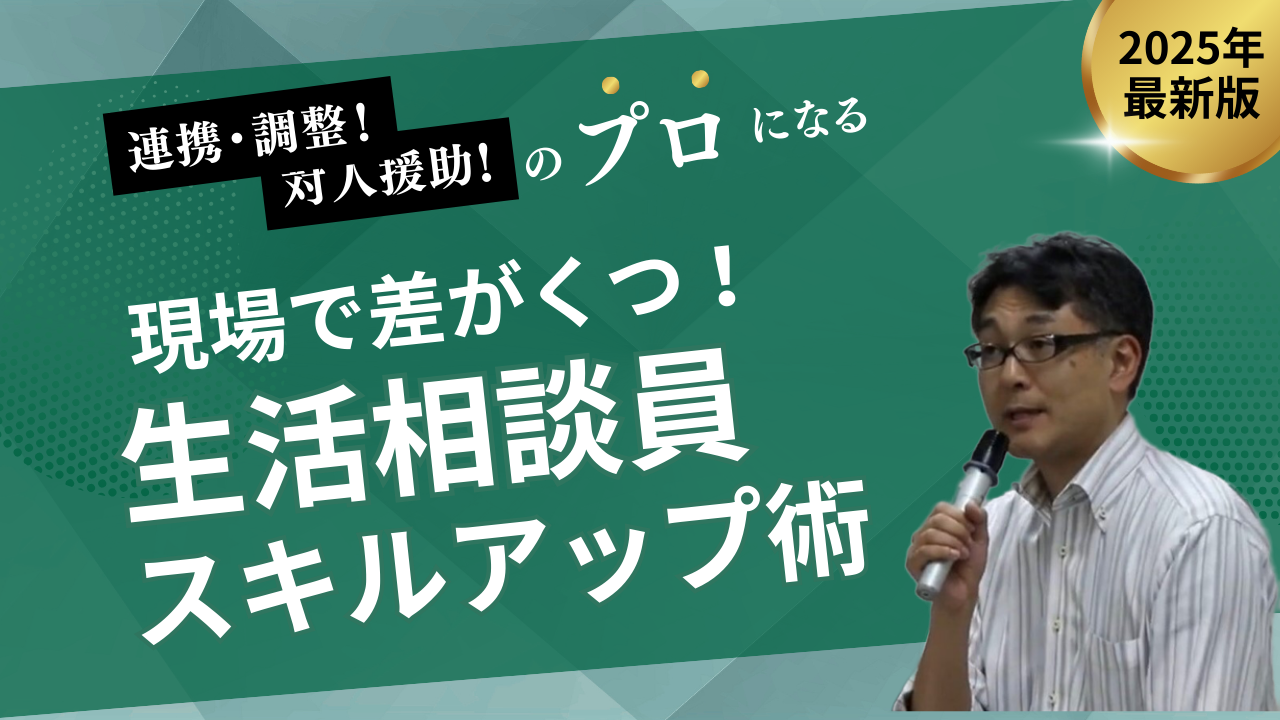

― 入所から生活定着まで、“信頼関係”を築く5つのポイント ―

今回のテーマは、特養の生活相談員が入所のどんな場面で関わるのか、実務の流れを整理していくよ。

入所のときって、家族対応や居宅ケアマネとのやりとりもいろいろ重なって、優先順位が分からなくなりがちです……。

そうだね。今回は“どのタイミングで”“何を意識して”関わるかを具体的に見ていこう。

1.入所前相談・見学対応 ― 最初の印象を決める場面

生活相談員の最初の仕事は、入所を検討するご家族や本人からの問い合わせ対応や施設見学の案内です。

初対面の印象は、施設への信頼につながります。

ここでは「どのような暮らしができるか」「どんな支援を受けられるか」を丁寧に説明し、

家族の不安や疑問に寄り添う姿勢が大切です。

「制度の説明」だけでなく、「この施設なら安心して任せられる」と感じてもらうことが第一歩です。

2.事前訪問・契約面談 ― 意向と生活歴を聞き取る

入所前には、自宅訪問や契約面談を通して、本人や家族の希望・生活歴・健康状態などを確認します。

この段階では、施設ケアマネジャーがアセスメントを行うことが多いですが、

生活相談員は社会的・心理的側面の聞き取りを担います。

- 入所の経緯(なぜ今、入所を検討しているのか)

- 家族関係や支援体制(キーパーソン、連絡方法など)

- 本人の生活習慣や価値観(大切にしていること、好みなど)

こうした情報は、後の支援計画やチーム会議の基礎資料となります。

特に認知症などで意思疎通が難しい場合は、過去の生活歴や家族の言葉から推定意思をくみ取ることが重要です。

※入所判定会議については次回詳しく解説しますね!

3.入所当日 ― 不安を和らげる“受け入れ調整”

入所当日は、本人・家族双方にとって大きな転機です。

生活相談員は、環境の変化による心理的負担を最小限に抑える役割を果たします。

- 受付・案内、病院や居宅ケアマネとの情報引継ぎ

- ご家族への安心の声かけ(例:「落ち着かれるまで職員全員で見守ります」)

- チーム職員への申し送り(生活面・性格・家族の希望など)

この「初日の印象」が、その後の信頼関係づくりに大きく影響します。

4.入所後の初期支援 ― 適応状況の観察と家族フォロー

入所直後の数日は、本人が新しい生活に慣れるための大切な期間です。

生活相談員は、施設ケアマネや介護職と協働しながら、心理的・社会的適応の状況を観察します。

- 食事や睡眠、他利用者との関わりに変化がないか

- 表情や言葉づかいなど、ストレスのサインが見られないか

- 家族からの電話や面会時の不安訴えがないか

これらをチームで共有し、必要に応じて家族面談を行います。

特に入所後1週間〜1か月の間に初期カンファレンスを開くと、本人・家族・職員の方向性をそろえることができます。

5.定期面談・退所支援 ― “関係継続”の要

入所後も、定期的な面談や電話連絡を通じて家族との信頼関係を維持します。

体調変化や苦情などの早期把握にもつながるため、

「ちょっとした変化」を共有する日常的なコミュニケーションが欠かせません。

また、看取りや退所調整の場面では、医療機関・在宅支援事業所・居宅ケアマネなどとの連携窓口を担い、本人の生活の質(QOL)を最後まで支えることが求められます。

💡まとめ:生活相談員は“入所支援の要”

特養の生活相談員は、単に「窓口業務」をこなす職種ではありません。

入所前の不安に寄り添い、生活開始時の混乱を和らげ、

チームと家族の信頼をつなぐソーシャルワークの中核です。

最初の関わり方が、その後の生活の安定と施設全体の信頼を左右します。

入所支援の一歩一歩が、利用者の「安心して暮らせる日々」につながるのです。

📗 著書

『特養・デイサービスの生活相談員 仕事ハンドブック ― 役割が見える、業務の進め方がわかる』

👉 Amazonで見る