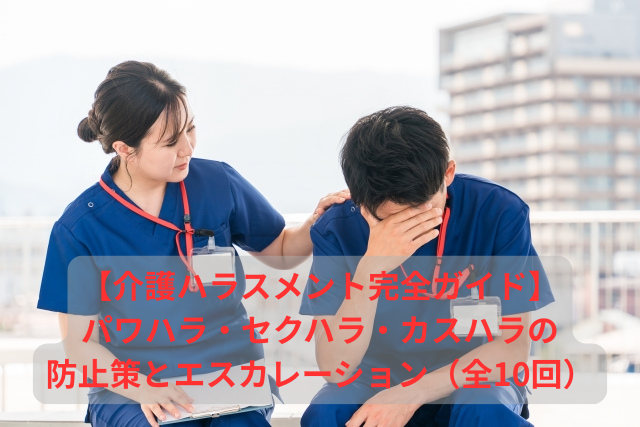

夕方の訪問介護。

ヘルパーが利用者の部屋を掃除していると、家族が外出から帰ってきてひと言。

「僕の部屋もお願いできる?断るなら担当を替えて!」

特養の夜勤。

夜中に利用者が繰り返し「散歩に行く!」と主張。家族は「なぜ本人の気持ちを大事にしてくれないのか!」と大声で怒鳴ります。

デイサービスの送迎。

帰宅の送迎時間になり「疲れたので早く帰りたい」と利用者の訴え。しかし、家族からは「外出中でもう少し時間がかかるので帰宅するまで待ってくれ。もっと融通を利かせてくれ!」と要求が。

これらは現場で頻発する“境界線”の場面です。

無理に飲み込めば職員が疲弊し、突っぱねれば信頼関係が損なわれる。そこで必要なのが、「状態」「影響」「危険度」の3ステップで線を引き、できること・できないことを整理して伝える手順です。

1|「状態」を確認する ― 認知症や障がい特性に配慮する

まず重要なのは、相手の「今日の状態」を把握することです。

強い要求や暴言の背景には、疾患や障がい特性による“見え方の違い”や“不安の高まり”があります。これを理解せずに「ハラスメントだ」と切ってしまうと、かえって対立が深まります。

認知症のケース

- 見通し不安:「次に何が起きるのか分からない」ことが、強い不安や要求につながる。

- 記憶障害:本人にとっては「初めて言っている」発言でも、職員には“繰り返しの要求”に見える。

- 夕方せん妄:夕方以降に興奮が強まり、要求が激しくなる。

対応の方向性

- 手順や予定をカードやホワイトボードに可視化する。

- 「あとで」ではなく「明日10時に□□職員と」のように、具体的な見通しを提示する。

- 環境調整(照明を落とす、静かな部屋に移動)で不安刺激を減らす。

発達障がい(知的障がいや自閉スペクトラム症)のケース

- 感覚過敏:大きな音や強い光で不快感が高まり、暴言や拒否につながる。

- こだわりの強さ:順番や手順が崩れるとパニックになり、「やり直せ!」と要求が強くなる。

対応の方向性

- 環境刺激(音・光・匂い)を減らす。

- 手順を毎回同じ順番・同じ声かけで実施し、安心感を与える。

- 断るときは「できない」だけで終わらず、代わりにできることを提示する。

精神障がいのケース

- 気分の波:怒りや不安が高まり「辞めろ」「帰れ」と強い言葉になる。

- 被害的解釈:職員の表情や声を「拒絶された」と誤解しやすい。

対応の方向性

- 声のトーンを落とし、事実だけを短く伝える。

- 「安心していただけるように、このあと□□をします」と先の見通しを具体的に言う。

2|「影響」を見積もる(本人・周囲・業務)

次に考えるのは、要求に応じた場合/応じなかった場合、それぞれの影響です。

- 本人の安全(転倒・誤嚥など)

- 他の利用者や家族への影響

- 業務や安全体制への影響

例)「夜間入浴に応じる → 人員不足で転倒リスク増 → 他利用者の対応が遅れる」

説明の仕方例

- 「この時間に入浴すると、安全確認が十分できず転倒の危険が高まります」

- 「夜間は医療連携が取りにくいため、昼間の枠で対応する方が安心です」

3|「危険度」を判定する(接近・接触・物)

危険兆候があれば優先度は一気に上がります。

- 大声・罵声

- 距離の詰まり

- 腕をつかむ・物を振る

- 通路をふさぐ

これらが見えたら、すぐに距離を確保し、同席者を呼ぶこと。責任者や上長へのエスカレーションも迷わず行います。エスカレーションとは、自分だけで対応せず、上司や責任者に引き継ぐことを指します。介護現場では「報告・相談・共有」の一部として必須の流れです。

声かけ例

- 「安全のため、ここで距離を取ります。責任者をお呼びします」

- 「この場は一度切ります。後ほど面談の時間を設定します」

4|「できる/できない」を説明して同意をとる

結論を先に示し、理由・代替案を添えるのがポイントです。

断り方の型(テンプレ)

- 結論:「本日は時間外入浴はできません」

- 理由:「安全確認の人員が確保できないためです」

- 代替案:「明日の10時に二人体制で対応可能です」

- 窓口・期限:「詳細は窓口□□が本日中にご連絡します」

➡ 「理解しました」と納得しやすくなるのは、代替案がセットになっているからです。

5|ケースで流れをつかむ(特養・夜勤の夜間散歩)

状況:利用者が「散歩に行く」と主張、家族は「気持ちを尊重して」と求める。

手順の流れ

- 状態:夕方せん妄、眠気、寒さ → 環境調整(照明を落とす、温かい飲み物)

- 影響:屋外は転倒・徘徊リスク、他利用者のケアが手薄に

- 危険度:廊下で立ち止まる → 同席者を追加

- 説明:「今夜の外出はできません(結論)。転倒と迷子の危険があるためです(理由)。代わりに室内歩行を10分、明朝に外出対応します(代替案)。窓口□□が明朝時刻をお伝えします(窓口・期限)」

6|4つの質問カード ― 判断を“手順化”する

- 今の状態は?(症状・特性・体調・時間帯)

- 誰に影響?(本人/他利用者・家族/業務)

- 危険は?(接近・接触・物・通路)

- 何をどこまで?(できる/できない/代替案/窓口)

迷ったとき、この順番に答えるだけで判断がぶれません。

7|記録は「原文・理由・代替案」を短く

記録例(訪問介護)

- 日時・場所:2025/08/16 18:40 利用者宅玄関

- 相手:家族A様(長男)

- 発言(原文):「今夜も入浴を。断るなら担当を替えろ」

- 判断:時間外は人員不足。ご本人眠気あり。

- 対応:「本日は不可。明日10時、二人体制で」と説明。窓口□□が本日中に連絡。

- 危険度:声量上昇。ヘルパーBを同席に追加。

- 次回:面談設定、初回説明の再周知。

まとめ:特性を理解し、線を引く

- 認知症・障がい特性を理解することが第一歩

- 状態・影響・危険度の3軸で判断を整理

- 結論→理由→代替案→窓口で「できない」を伝える

- 記録は短く、客観的に

カスハラとして対応するのではなく、「背景を理解し、代替を提案する」ことが介護現場のプロの対応です。利用者特性を十分に把握しつつ、チームで個別ケアの方法を検討し、対応していくことが望ましい関り方です。

次回(第3回)は「パワハラを防ぐ:指導と言い方の線の引き方と対応」をご紹介します。